di Elena Lumini e Giuseppe Miscenà

“Agenda 2030”, “effetto serra”, “economia circolare”, “transizione ecologica” .

Quante parole, in quante occasioni, ci riportano a parlare di crisi climatica.

Rimbombano in ogni angolo dei social, su ogni rete televisiva o pubblicità, affollano le etichette sugli scaffali dei supermercati, infestano le pubblicità. Oggigiorno, nessuno può dirsi del tutto ignorante sull’argomento dei cambiamenti climatici. Potremmo parlare di una “conquista”, ci verrebbe naturale pensare, per tutti quei giornalisti che negli scorsi decenni sembravano piccoli avanguardisti relegati in un angolo del mondo dell’editoria indipendente, inascoltati, o quasi. “Un’ottima notizia”, ci verrebbe da dire, pensando a tutti quegli scandali di devastazione del nostro pianeta passati inosservati perché considerati argomenti di nicchia. Non più. Ora parlare di temi come la sostenibilità, l’ambiente o di cambiamenti climatici è diventato praticamente obbligatorio: in tutti gli ambiti è riservato uno spazio, seppur con interessi, misure e grado di approfondimento differenti, per trattarli.

Ed è vero, è un’ottima notizia. Un bel passo avanti, ma che nasconde anche una grande miopia.

Nell’impegnarci a rendere popolare il cambiamento climatico e a comunicarlo nella maniera più attrattiva e affascinante, abbiamo perso di vista la sua più evidente natura: il cambiamento. Il clima sta cambiando, ogni giorno sempre più rapidamente, ma il nostro modo di raccontare questi cambiamenti sta rimanendo invariato. Confiniamo l’adattamento ai cambiamenti climatici a una pura questione di avanzamento meccanico, scientifico, tecnologico, dimenticandoci di adattare ciò che ha stimolato questo cambio di direzione: l’informazione, la consapevolezza, la creazione di una cultura ambientalista. Dobbiamo evolvere anche in questo.

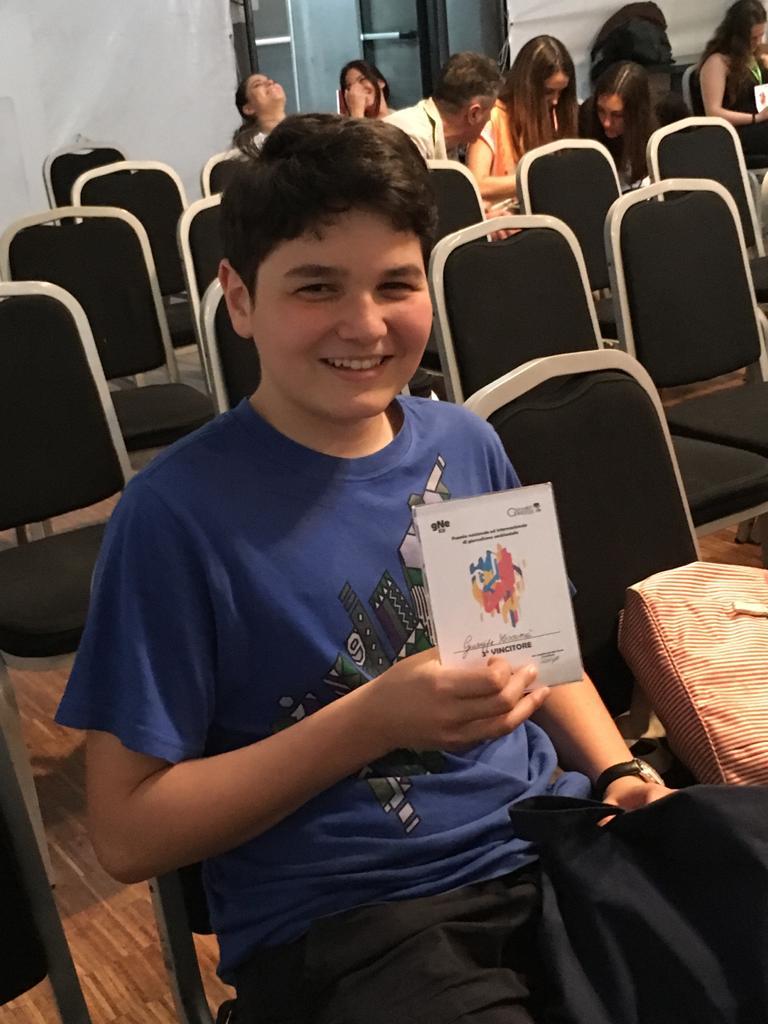

Come? Per trovare una risposta, siamo dovuti ripartire dall’inizio, per capire che passi sono stati già fatti, così da provare a indirizzare la divulgazione del cambiamento climatico del futuro, perché si allontani dal pericoloso stallo in cui ci stiamo addentrando. E di tutti questi passi, noi abbiamo provato a ripercorrere quelli fatti da Paola Bolaffio, fondatrice di Giornalisti nell’Erba, che ha dedicato la vita al giornalismo ambientale. Lei ha dato voce ai temi della crisi climatica, noi abbiamo cercato di essere megafono per la sua storia, intervistando le persone che l’hanno accompagnata in questo viaggio. Qualcuno c’era fin dall’inizio: due docenti, Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano, tra le prime ad affiancarla nel percorso di GnE. Abbiamo parlato con entrambe cercando di ricostruire i primi passi di questo progetto, sia in quanto fonte di informazione alternativa che come spazio di espressione e opportunità di riconoscimento di bambini e ragazzi sul tema ambientale.

Giuditta, nella tua percezione, quali sono state le principali motivazioni di Paola Bolaffio per la creazione di Giornalisti nell’Erba?

« Paola è stata una pioniera nel campo: quando è nato il suo progetto, nelle scuole l’argomento ambiente era trattato pochissimo, in modo molto superficiale a volte anche errato. Insegno lettere da 30 anni, l’educazione civica riguardava la mia disciplina, e io l’ho sempre insegnata, trattando il problema della mafia, del razzismo etc., ma il problema ambiente era marginale. Credo che Paola, con la sua intelligenza unita alla conoscenza e sensibilità che aveva sul tema, abbia percepito il vuoto culturale dell’epoca: aveva quattro figlie che frequentavano la scuola all’epoca e seguiva le programmazioni dei vari ordini di scuola. Giornalisti Nell’Erba rispondeva a questo vuoto, coinvolgendo docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado nell’educazione alla sostenibilità: organizzava progetti, dove portava esperti di giornalismo e scienziati per far formare i ragazzi da figure professionali, e nel frattempo, lei lo sapeva, portava conoscenze ai docenti. Tutto questo era una novità. E poi, la giornata dedicata al Premio, che era veramente importante. Paola riuniva ragazzi, insegnanti e scienziati e organizzava numerosi panel, oltre alla premiazione ».

Ilaria secondo te? C’era bisogno di informazione sull’ambiente? Che tipo di informazione mancava?

« Un bisogno che si avvertiva era intanto quello di parlare in un linguaggio che fosse accessibile a tutti, in modo che le tematiche scientifiche e ambientali non fossero appannaggio solo di addetti ai lavori, ma fossero questioni delle quali si poteva interessare chiunque. Per questo Paola ha creato un progetto in primo luogo rivolto a bambini e ai ragazzi: fra le prime edizioni che ho seguito ci fu un partecipante di 4 anni. […] I bambini erano in grado di porre domande molto giornalistiche, molto semplici, davanti ai grandi non avevano la soggezione, non avevano le sovrastrutture o il desiderio di essere forbiti per sembrare bravi, avevano il desiderio di ottenere spiegazioni. C’era la necessità di informazioni chiare, e questo progetto permetteva loro di essere “empowered”. Era un contesto di semplificazione del linguaggio, che non voleva dire banalizzare i temi, ma cercare di spiegarli in modo che tutti potessero comprendere ».

Dare spazio alle tematiche ambientali e parlarne in modo semplice, chiaro, diretto. Questi i due principali motivi che hanno fatto partire Giornalisti dell’Erba, bisogni che Paola Bolaffio ha intercettato e a cui ha risposto in un momento storico dove di certo non era comune farlo. Ne abbiamo parlato con Simona Falasca, direttrice di GreenMe e storica collaboratrice di Giornalisti nell’Erba, che proprio parlando del suo incontro con Paola ha avuto modo di raccontarci il contesto del giornalismo ambientale in quegli anni.

Simona, ti andrebbe di raccontarci il tuo incontro con Paola?

« Paola l’ho conosciuta nel 2009 a Rimini ad un incontro su comunicazione ambientale e ruolo dei social, strumenti che iniziavano allora ad affacciarsi per trasmettere tematiche come la sostenibilità e l’ambiente. Ricordo che ci siamo piaciute subito: c’erano sempre i soliti personaggi, e noi eravamo quelle che un po’ più sbottonate, anche impacciate in quel momento… Entrambe negli anni abbiamo portato avanti la nostra visione, abbiamo voluto far uscire le tematiche ambientali fuori dai soliti canali, portare alla massa, far capire che sono argomenti che riguardano tutti […] e questa cosa era vista un po’ così dal giornalismo ambientale “puro” ».

C’era un giornalismo convenzionale da scardinare, e una nuova spinta di giornalismo giovane, dal basso. In particolare, Paola ha creato un megafono per quelle voci che esigevano risposte chiare, dirette, non filtrate da fumose complessità: le voci di bambini e ragazzi, futuri custodi di quel mondo devastato dai cambiamenti climatici. L’ultima geniale intuizione è stata creare un laboratorio di scrittura giornalistica che formasse e informasse allo stesso tempo una generazione di insegnanti e di ragazzi. Proprio dell’impatto che ha avuto Giornalisti nell’erba abbiamo parlato con Ilaria Romano.

Dall’inizio dell’esperienza di GnE, percepisci ci sia stato un passaggio a livello di sensibilità, di consapevolezza della problematica? Ci sono alcune cose che ormai possiamo dare per scontato?

« Sicuramente c’è stato un crescere di consapevolezza generale in merito alle tematiche ambientali. [….] Si è passati da una partecipazione spontanea di bambini e ragazzi giovani che sicuramente sentivano le tematiche ambientali nei loro territori […] a contributi di partecipazione al premio giornalistico che erano vere e proprie inchieste, condotte ad un livello di maggiore consapevolezza giornalistica, quindi da progetto per bambini è diventato un progetto che ha coinvolto anche molti adulti. […]

Penso anche ai miei alunni, che negli ultimi anni sono sempre più al corrente dei problemi ambientali, perché se ne parla anche sui social, sui media che loro più frequentano. Credo che Giornalisti nell’Erba abbia contribuito significativamente nel coro delle voci dell’informazione ambientale, a far maturare consapevolezza e anche alla comunicazione ambientale in genere ».

Un coro che, anno dopo anno, ha assorbito sempre più voci, portando veramente le persone sempre più vicine ad una consapevolezza collettiva delle problematiche legate all’ambiente, sempre più pronte per agire per un mondo migliore, a cui importi del pianeta e di chi ci vive. Tra le voci in coro con quella di Giornalisti dell’Erba, c’è sicuramente quella di GreenMe, quindi di Simona Falasca.

Simona, ci hai parlato di quello che era il contesto del giornalismo ambientale al tempo della fondazione di GreenMe e di Giornalisti nell’Erba. Vi siete introdotte, te e Paola, in un contesto fortemente polarizzato rispetto a quella che doveva essere la comunicazione di tematiche ambientali. Il tempo ha dato ragione al vostro approccio più aperto e democratico?

« Sicuramente vedendo che adesso sono tematiche alla portata di tutti, mi piace pensare che ci sia stato anche un nostro piccolo contributo. […] Paola era una visionaria, una persona che ci teneva davvero a divulgare, a gettare le basi per rendere la comunicazione ambientale democratica. Era proprio il suo stile di vita questo, è come quel proverbio lì “se hanno fame dagli da mangiare, ma soprattutto imparagli a coltiva’ ”, insomma avete capito (ride)… cioè secondo me Paola questo voleva fare, dare non le pillole, dare proprio gli strumenti per sviluppare quel senso critico necessario per riuscire ad analizzare, e creare altri giornalisti ».

Da questa idea di progettualità siamo partiti per cercare di immaginare il futuro del progetto di Giornalisti nell’Erba e del giornalismo ambientale in generale. L’idea di Paola più che mai resta ancora attuale e da attuare. Siamo riusciti, grazie al lavoro di pionieri come lei, a raggiungere un primo obiettivo: un cambio di passo, una consapevolezza popolare, un’idea di tutela di ambiente che è, se non condivisa, quantomeno conosciuta ai più. Ed è un’idea, la sua, che è sempre andata oltre le pillole, e non ha mai escluso la fattività, l’operosità, la propositività per portare soluzioni. La consapevolezza è funzionale, ma è solo la prima fase del cambiamento. Per esplorare il tema del giornalismo ambientale del futuro, di cui ci sentiamo parte, ci siamo confrontati con Giuditta.

Giuditta, come deve procedere il giornalismo ambientale? L’informazione si deve adattare ai cambiamenti, evolvere. Se i giornalisti di ieri hanno lavorato duramente per creare una base di consapevolezza, cosa sono chiamati a fare, ineditamente, i giornalisti del domani?

« I giornalisti del domani hanno un compito difficile, che corrisponde a quanto Paola diceva e sosteneva con forza: “Per fare vera informazione è fondamentale la verifica della notizia, la ricerca delle fonti, la lealtà nei confronti dei lettori, la consapevolezza dell’importanza del ruolo del giornalista che deve prima di tutto conoscere, capire e poi scrivere. Deve stare sempre sul pezzo”.

Quando i nostri alunni devono scrivere un articolo o fare un’intervista, prima studiano e fanno ricerca, e lo fanno con entusiasmo, perché si sentono investiti di un ruolo importante.

Ecco, i giornalisti del domani dovrebbero capire l’importanza del loro lavoro in un futuro sempre più minacciato da dis- e misinformazione Inoltre, il giornalista deve capire i cambiamenti e illuminare, informare la società su quanto accade o sta per accadere. Paola diceva che questo non andava fatto con atteggiamenti catastrofisti. È invece necessario riuscire a coinvolgere i lettori su quanto è possibile fare. E sul fronte della sostenibilità, di cose da poter fare, oggi, ce ne sono veramente tante. Ai ragazzi che chiedevano cosa potevano fare per migliorare la situazione, Paola rispondeva: “Studiate, informatevi, cercate la verità e poi fate informazione, fatevi sentire!”. Io continuo a dire questo ai miei alunni ».

Facendo tesoro del pensiero di Giuditta e della visione di chi ha condiviso con Paola un importante pezzo di strada, tuttavia emerge in noi una certa distanza di vedute rispetto a quelli che pensiamo essere bisogni del giornalismo ambientale del domani. La nostra rielaborazione del pensiero di Paola, e cioè quello che sentiamo essere la nostra missione come autori dell’informazione ambientale dei prossimi anni, è quello di un approccio diverso: evoluto, adatto e adattato. Se Giuditta, in rappresentanza del giornalismo ambientale dell’oggi, ci sottolinea l’importanza della qualità dell’informazione, noi abbiamo delineato una visione che tiene conto di questi fattori, ma come assioma fondante, quasi dati per scontato. La disinformazione è un pericolo nell’era dei social, ma non un pericolo passato inosservato. Paola, come gran parte della sua generazione di giornalisti, sapeva che democratizzare un tema voleva dire esporsi, essere più vulnerabili a minacce di questo tipo. Ci sentiamo di affermare però, che dalla scorsa generazione ci sono stati dati buoni anticorpi. Ci è stato insegnato, proprio da esperienze come GreenMe e GnE, che si può essere semplici, diretti e accattivanti senza perdere di qualità e affidabilità. I giornalisti del domani sono formati ed educati più che mai, complice un mondo che li ha delusi più volte, a non fidarsi ciecamente, lavorando attentamente sulle fonti e facendosi continuamente domande. Siamo molto vicini invece alla posizione di Giuditta per quello che deve essere il ruolo del giornalista: capire i cambiamenti e illuminare, informare la società su quanto accade o sta per accadere, senza essere disfattisti ma piuttosto coinvolgenti e propositivi. Ecco che, forse, si comincia a delineare una traccia da seguire nel nostro percorso come giornalisti del domani. Senza paura del cambiamento, adattandoci a quest’ultimo.

Crediamo che il primo gradino, il primo obiettivo, quello dell’informazione funzionale, della consapevolezza preparatoria al cambiamento possa darsi quasi per raggiunto, sicuramente interiorizzato : la fruibilità dell’informazione sulle tematiche ambientali la crediamo garantita a tutti, quantomeno a tutti coloro che hanno la volontà di ascoltare. Per i restanti, “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, e forse non è il ruolo dei giornalisti far loro cambiare idea. Soprattutto, il giornalista ambientale di domani avrà un’opportunità di cambiamento senza precedenti, in qualsiasi ambito dell’informazione: cominciare a tradurre la conoscenza in comportamenti reali, con un impatto vero sui cambiamenti climatici. E questo, come già aveva capito Paola, parte dai più piccoli, i più giovani. Nelle scuole, bambini e ragazzi, conoscono perfettamente la realtà rispetto al pianeta che ci circonda, conoscono tutti gli articoli dell’Agenda 2030, sono perfettamente al corrente del modello economico e di sviluppo insostenibile all’interno di cui sono nati e cresciuti. Il confronto con bambini e ragazzi nelle scuole è stato proprio ciò che più ci ha stimolato alla scrittura di questo articolo. I ragazzi sono quasi annoiati dal continuo propinare loro tematiche di sostenibilità ambientale che conoscono meglio di chi tenta di istruire in merito. Paradossalmente, questo è il disinteresse che più avrebbe illuminato Paola, un disinteresse che testimonia una conoscenza di base, una prontezza per passare all’azione. Non possiamo lasciare che quest’opportunità rimanga incolta, oggi è il momento in cui il giornalismo ambientale si adatta, si evolve e approccia un nuovo mondo, dove i cambiamenti climatici sono veramente nell’interesse comune. Un approccio sicuramente giudicabile come estremo per il giornalismo di ieri, che doveva ancora creare i presupposti informativi perché tutto ciò si potesse realizzare, ma un approccio che vede allo stesso modo protagonisti del cambiamento giovani e studenti: metodo che già in passato, proprio nell’esperienza di Paola, ha portato risultati strabilianti. In merito, ci ha colpito molto l’approccio di Flavio Soriga, scrittore sardo e autore del libro “Il Signor Salsiccia – una storia di ricci, nonni e cambiamenti climatici”. “Il Signor Salsiccia” è la storia di una bambina che si chiama Nora, di un paesino della Sardegna che si chiama Uta, di un amicizia con un riccio parlante.

La storia comincia così:

Cerchiamo di essere chiari: questa storia è stata scritta per le BAMBINE e i BAMBINI.

Se sei una bambina o un bambino e hai otto anni, questo libro per te va bene.

Se ne hai nove, va benissimo.

Se ne hai dieci: perfetto!

Se ne hai undici: splendido!

Se hai dai dodici ai sedici anni, sei ormai grande e puoi decidere tu cosa leggere e cosa fare.

I grandi invece questo libro NON dovrebbero leggerlo.

Al limite lo può leggere chi ha sette anni.

Ma i grandi NO, perché i grandi vogliono sempre CAPIRE le storie, trovare il SIGNIFICATO di un libro,

o magari il MESSAGGIO, o spiegare cosa SIMBOLEGGIA quel personaggio o quell’altro, mentre questa è solo una storia da leggere, e basta. Non c’è niente da capire, in questa storia, succedono delle cose, ci sono dei personaggi, e se tutto va bene una lettrice o un lettore segue la protagonista e si diverte o si dispiace con lei e arriva alla fine, punto.

Dopo averlo letto, questo libro si può anche dimenticare, per dire.

Comunque se siete adulti e proprio volete leggerlo, per favore almeno non chiedetevi se è VERO: è una storia, CERTO che è vera. (Però è meglio se lo leggono le bambine e i bambini, questo libro. Anche di sei anni, dai).

Flavio Soriga, Marchese di Pintulinu, gennaio 2024

Semplicemente, è una storia, succedono delle cose, e non c’è niente da capire. Però, nel leggerla, noi abbiamo pensato che siamo un po’ come Nora, quando trova il piccolo riccio solo nel suo giardino. Ha cercato su internet insieme al padre, ha capito che forse quel riccio è lì, fuori dal letargo in pieno inverno, perché la sua mamma riccio si è sbagliata, e ha fatto una cucciolata a settembre, perché era molto, troppo caldo, tanto che sembrava primavera. Ed è per questo che questo piccolo riccio è fuori dal letargo a dicembre : non ha avuto tempo per fare abbastanza provviste, e quindi si è svegliato prima. Poi certo, Nora ha chiamato il centro veterinario per capire quali accortezze usare per non peggiorare le cose. Soprattutto però, lei di questo riccio si è presa cura con tutte le sue forze, con il massimo dell’impegno, nelle cose piccole e quotidiane, come assicurarsi che fosse al caldo e con la pancia piena, e in quelle grandi, come saperlo lasciare andare quando il momento era arrivato, perché che fosse libero era più importante che averlo vicino, e perché costringere qualcuno a stare dove non vuole stare è una grande ingiustizia, soprattutto quando è un animale e non te lo può dire a parole (tranne il signor Salsiccia, ma questo è un segreto).

È una storia per bambini, perché loro sanno agire sulle cose senza farsi troppe domande. Nora si informa e fa, senza troppi fronzoli. È in grado di prendere atto dell’esistenza di cambiamenti climatici in fretta, e senza negatività, cerca soluzioni, cerca di adattarsi. La storia di Nora ci ha incuriosito tanto che abbiamo deciso di parlarne con Flavio Soriga.

Potremmo dire che il Signor Salsiccia è una storia vera? Verosimile? Una storia che i grandi, non devono, ma possono capire davvero?

« È un romanzo, quindi non è una storia vera. I grandi non possono capirla perché in realtà non c’è niente da capire: è una storia, succede una cosa poi ne succede un’altra, tutto qui. Poi può essere che a una lettrice o a un lettore la storia suggerisca magari un pensiero; che a qualcuno faccia nascere un dubbio; che a una bambina o a un bambino faccia ricordare qualcosa che pensava di aver dimenticato; che li porti a farsi una domanda su qualcosa che è capitato o sta capitando nella vita vera. Tutto questo può succedere, ma non è obbligatorio: le storie si possono anche leggere e basta, solo per divertimento, o per passare il tempo. Se non annoiano hanno già fatto il loro dovere ».

Flavio, perché i grandi si sforzano di capire il senso delle cose? Perché i piccoli non hanno bisogno di spiegazioni e ricerca del senso? Sono ingenui o naturalmente più sensibili, rispettosi dell’ambiente e dell’altro?

« Crescendo si diventa più saggi o più stupidi, ma comunque meno ingenui, e quindi anche meno aperti alla poesia, allo stupore, all’incanto. Per sopravvivere, per come la vedo io, crescendo occorre impegnarsi ogni giorno per conservarne un po’, di poesia, di incanto, di capacità di stupirsi. Ma senza illudersi: non torneremo mai bambini, ed è assurdo non prenderne atto e comportarsi come se ciò fosse possibile ».

L’approccio dei piccoli a questi grandi temi può diventare quello vincente?

« I bambini non possono governare il mondo, pretenderlo non sarebbe saggio né giusto nei loro confronti. Si può invece sperare che alcuni adulti, quelli che nel mondo comandano, smettano di comportarsi come se il pianeta fosse il loro parco giochi, come se tutto fosse in vendita e consumabile, e comincino ad agire da adulti responsabili, tutti loro, cinesi, russi o americani che siano ».

Tiriamo le fila.

In un mondo dove società e clima subiscono a ritmi incessanti cambiamenti sempre più dirompenti e repentini, è richiesta una prontezza, una flessibilità, una continua messa in discussione che può lasciare spiazzati. In questo la visione di Paola Bolaffio rimane tutt’oggi un faro, un punto di riferimento. Come giornalisti del domani ci sentiamo stimolati al suo stesso modo dalla necessità di partire da bambini e ragazzi. È una generazione che non vede l’ora le vengano dati gli strumenti per diventare autori del cambiamento e, come ci ricordava Giuditta “sul fronte della sostenibilità di cose da poter fare, oggi, ce ne sono veramente tante”. È compito nostro, in questo scenario, aiutare la rivoluzione dal basso, che parta da loro. E oggi, forse più di quando Paola ha iniziato, possiamo sfruttare una forte coscienza e conoscenza di base per fare un passaggio ulteriore: far tradurre la consapevolezza in comportamenti concreti.

La nostra, nei confronti della generazione più giovane che dovremo (in)formare, è una grande responsabilità. Ma grazie a quanto Paola e altri luminari hanno fatto negli scorsi decenni, forse ce la facciamo.