di Gabriele Ripandelli

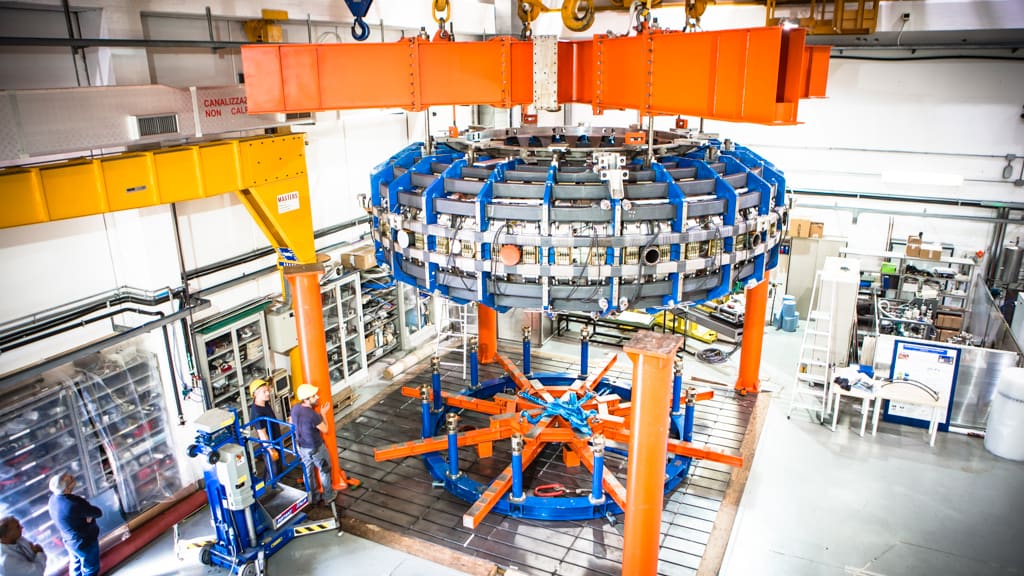

Può fare paura mettere il Sole in una stanza e renderlo gestibile dall’uomo. Del resto Icaro, avvicinandosi troppo, cadde in picchiata perché gli si sciolsero le ali. Quando si parla di fusione nucleare si guarda alla salvaguardia ambientale e alla sicurezza umana. Così da decenni si porta avanti una diatriba (a tratti) sterile che rallenta, se non addirittura blocca, il progresso. Eppure Cernobyl (1986) è un lontano ricordo, difficilmente replicabile viste le condizioni di quella centrale, e a Fukushima (2011) c’è stato solo un morto per cancro attribuito alle esposizioni delle radiazioni. Numeri che non differiscono da altre catastrofi naturali causate da terremoti o tsunami. Si può quindi essere sereni e ottimisti guardando qualcuno in Italia provare a ritagliarsi un ruolo importante nell’ambito della ricerca sul nucleare. Anche perché la fissione e la fusione sono due mondi tra loro separati. I disastri che abbiamo conosciuto sono legati alla prima tipologia, che consiste nella divisione di un atomo e lascia scorie radioattive. Potrebbero essere rilasciate in un grosso incidente, per quanto statisticamente improbabile, che potrebbe quindi causare dei danni all’ambiente circostante e alla salute delle persone che lo abitano. Per capire meglio la fusione nucleare e il grado di sicurezza, ci atteniamo alla definizione che ne fa il Ministero dell’Ambiente: “Due nuclei di elementi leggeri, quali deuterio e trizio, a temperature e pressioni elevate, fondono formando nuclei di elementi più pesanti come l’elio con emissione di grandi quantità di energia”. Per quanto riguarda la possibilità di ottenerlo in laboratorio bisogna ricordarsi che “è necessario portare una miscela di deuterio e trizio a temperature elevatissime (100 milioni di gradi, oltre 7 volte quella del Sole) per tempi sufficientemente lunghi e mantenerlo confinato in uno spazio limitato per un tempo sufficiente a che l’energia liberata dalle reazioni di fusione possa compensare sia le perdite, sia l’energia usata per produrlo”. Il grado di controllo è quindi molto maggiore dato che la fusione non produce materiali radioattivi a lunga vita e che in caso di guasto il rettore si spengerebbe da solo perché la reazione va alimentata. Il vero quesito è quindi un altro. Come si può creare quel sistema, basato sul sconfinamento magnetico, che possa confinare il plasma nella camera a vuoto. La risposta risiede del tokamak, un dispositivo di forma toroidale caratterizzato da un involucro cavo, in cui il plasma è confinato mediate questo campo magnetico con linee di forza a spirale. Il risultato più importante fino adesso è stato ottenuto dal Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) il 12 febbraio 2025, con il record di 22 minuti (1337 secondi) durante il quali il rettore sperimentale ha mantenuto una reazione di plasma. Tra i progetti degni di nota rientra anche l’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), collaborazione internazionale tra 35 Paesi che dal 2007 coinvolge Cina, Unione Europea, Giappone, Stati Uniti, India e Corea del Sud con sede principale a Cadarche. Questa volta l’Italia ha scelto di non restare a guardare. In questa corsa che verso la metà del secolo dovrebbe portare all’utilizzo concreto di una nuova forma di energia, Padova vanta uno dei poli d’eccellenza per la fusione nucleare. Il Consorzio RFX da anni è al lavoro su due prototipi pionieristici, Spider e Mitica, che dovrebbero diventare parte del progetto ITER. Il vicedirettore Alessandro Canton a novembre 2024 ha spiegato al TGR: “Il processo è in grado di produrre una quantità di energia 10 volte tanto ed è economicamente vantaggioso”. Mitica, come spiegava Superquark nel 2021, porterà il plasma a 150 milioni di gradi mentre Spider le fornirà ioni negativi da riscaldare essendo la sorgente più potente al mondo. Gli esperimenti in corso vanno a riscaldare gli atomi di idrogeno fino a spezzarli, per rilasciare elettroni e ioni negativi. Va considerato che un grammo del combustibile prodotto contiene la stessa energia di 10 tonnellate di carbone. Un secondo importante nucleo pionieristico lo troviamo nel Centro di Ricerche ENEA di Frascati, dove con la Divertor Tokamak Test facility (DTT) si studia il divertore che potrà supportare ITER. Sono state studiati con successo già i primi componenti del sistema che alimenta le 27 bobine che costituiscono il cuore della macchina. Viene previsto l’utilizzo di energia elettrica a 20 kV, che verrà gestita tramite un trasformatore speciale a tre bobine, sviluppato dalla società GBE. Dopo la fase preliminare, sarà assemblato un sistema da sottoporre ai test ci accettazione. La struttura sarà alta 10 metri, conterrà plasma a 100 milioni di gradi, con una corrente di 6 milioni di Ampere e i cavi che opereranno a -269°C. Anche dall’Italia arriva un messaggio importante sul futuro dell’energia, pulita e rinnovabile. Il nome e cognome sono fusione nucleare.