FinalSpark scommette sul biocomputing: cervelli in coltura per battere l’I.A. Dalla ricerca neurologica all’Intelligenza Artificiale biologica, come le colture neuronali stanno rivoluzionando la scienza.

Abstract:

Il recente avvento del biocomputing sta ridefinendo i confini tra biologia e tecnologia, introducendo sistemi intelligenti basati su tessuti neurali umani coltivati in vitro. Tra queste innovazioni spicca Neuroplatform, sviluppata dalla startup svizzera FinalSpark: una tecnologia pionieristica che utilizza brain organoids—aggregati tridimensionali di neuroni attivi—per rivoluzionare la ricerca neuroscientifica e l’elaborazione computazionale biologica. Questo articolo indaga tre dimensioni chiave:

1. Le applicazioni traslazionali, che spaziano dalla medicina personalizzata (con organoidi derivati da pazienti per test farmacologici) alla progettazione di architetture bio-ibride che combinano efficienza neurale e potenza digitale;

2. La sfida al paradigma computazionale tradizionale, dove l’intelligenza non è più solo programmata, ma coltivata attraverso meccanismi di plasticità sinaptica biologicamente autentici;

3. Le implicazioni filosofiche ed etiche che interrogano i criteri di identità e coscienza in entità né pienamente biologiche né puramente artificiali. Attraverso un’analisi critica, dimostriamo come Neuroplatform stia trasformando non solo le tecnologie, ma le fondamenta stesse di come concettualizziamo l’intelligenza, sfidando classiche dicotomie consolidate: naturale/artificiale, mente/corpo, apprendimento/ programmazione. Mentre la tecnologia avanza, l’articolo sottolinea l’urgenza di un quadro etico evolutivo capace di affrontare interrogativi inediti: cosa definisce un sistema ‘senziente’? Dove si traccia il confine tra biocomputer e organismo?

Introduzione:

Negli ultimi anni, il confine tra biologia e informatica si è fatto sempre più sottile, aprendo scenari che fino a poco tempo fa appartenevano solo alla fantascienza. Tra le varie innovazioni, una delle più pionieristiche e promettenti è il biocomputing; un campo di ricerca che utilizza tessuti neurali viventi per creare sistemi computazionali rivoluzionari. Al centro di questa rivoluzione c’è Neuroplatform: la prima piattaforma commerciale al mondo che utilizza neuroni umani coltivati in laboratorio non solo per fare ricerca, ma per eseguire calcoli e apprendere. Sviluppata dalla startup svizzera FinalSpark, fondata nel 2014 con sede a Vevey, rappresenta una delle frontiere più promettenti nel campo delle neuroscienze, delle biotecnologie e della biocomputazione. Questa startup sta investendo in modo deciso in un ambizioso progetto: superare i limiti dell’Intelligenza Artificiale tradizionale usando materiale biologico. La Neuroplatform mantiene in vita questi ‘minicervelli’—modelli biologici sofisticati—in grado di riprodurre aspetti fondamentali del funzionamento cerebrale, li stimola, ne registra l’attività e li rende accessibili ai ricercatori tramite connessioni remote, inaugurando una nuova era per le neuroscienze, la farmacologia e persino l’Intelligenza Artificiale.

I minicervelli

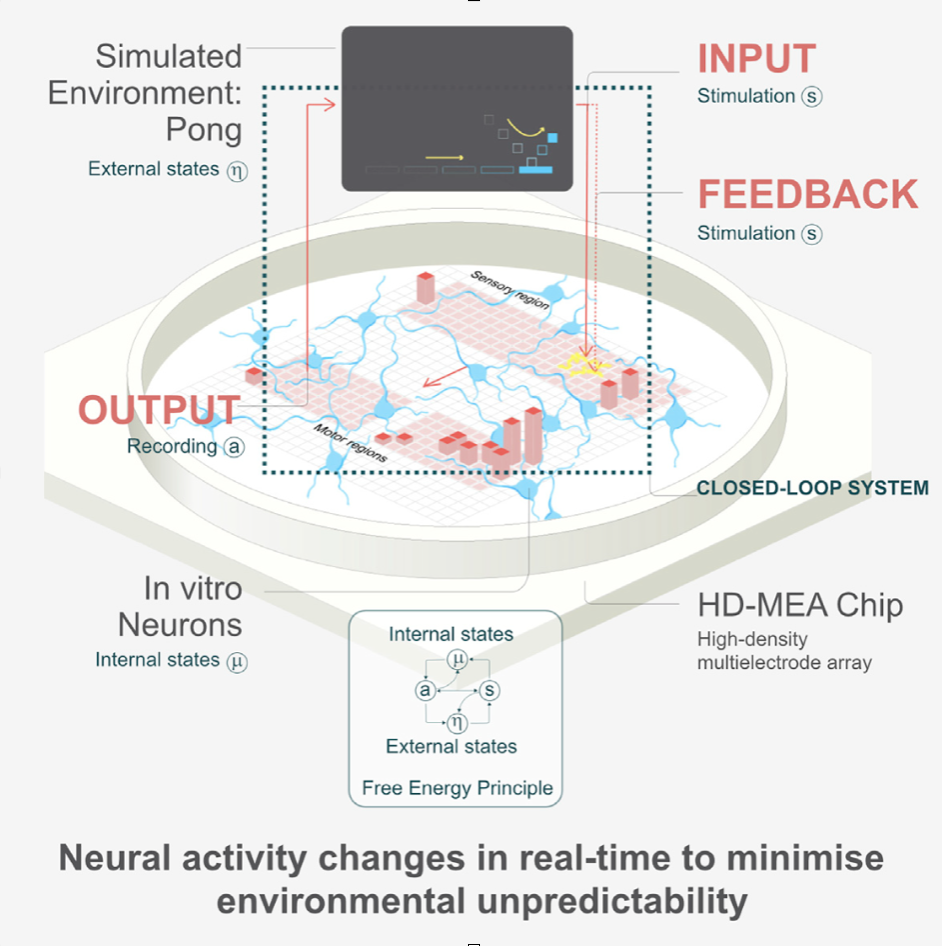

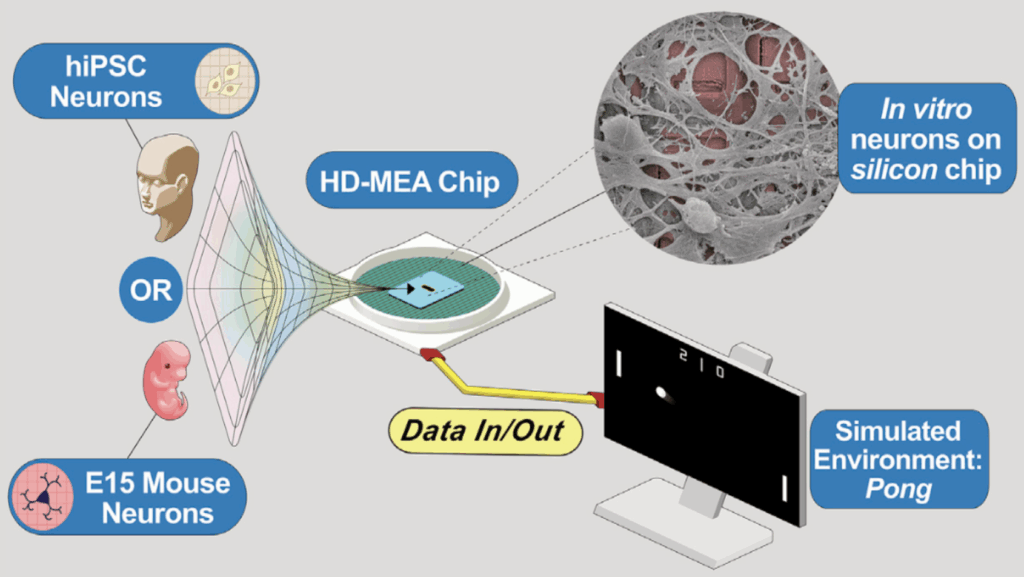

Immaginate un piccolo agglomerato di cellule, grande quanto una lenticchia, che si comporta come un cervello in miniatura. Non è fantascienza, ma una realtà dei laboratori di oggi: si chiamano brain organoids, o ‘minicervelli’. Questi organoidi cerebrali vengono coltivati in laboratorio a partire da cellule staminali umane, opportunamente stimolate per svilupparsi in strutture tridimensionali che imitano, in modo semplificato, il funzionamento del cervello. Non sono cervelli completi, ma contengono neuroni attivi capaci di comunicare tra loro, rispondere a stimoli e persino mostrare forme rudimentali di apprendimento. Neuroplatform, l’ambiente tecnologico sviluppato da FinalSpark, è ciò che consente di mantenerli in vita, come fosse un ‘computer organico’, stimolandoli, registrarndone l’attività elettrica e rendendoli accessibili da remoto ai ricercatori per studi sperimentali avanzati. Essa rappresenta il primo sistema commerciale al mondo che consente l’accesso da remoto a organoidi cerebrali umani per scopi di ricerca. Neuroplatform infatti permette ai ricercatori di condurre esperimenti su tessuti neurali posizionati su array multielettrodi, o MEA (una sorta di ‘tappeto sensibile’ composto da tanti piccoli elettrodi, che permette di ascoltare l’attività elettrica dei neuroni coltivati sopra di esso. Serve per registrare come comunicano tra loro e anche per stimolarli), supportando pienamente esperimenti elettrofisiologici. Ma perché tutto questo è così rivoluzionario? § II. Un laboratorio in miniatura per studiare il cervello Fino a oggi, studiare il cervello umano in azione era estremamente difficile vista l’impossibilità di osservarlo direttamente mentre funziona, e considerando che i modelli animali spesso non sono sufficientemente simili a noi. Con i brain organoids invece, i ricercatori hanno la possibilità di osservare per la prima volta un modello umano in provetta in cui monitorare come si formano i neuroni, come comunicano e cosa succede quando qualcosa va storto, come nelle malattie neurologiche. La capacità di rilevare e stimolare in tempo reale l’attività neurale degli organoidi, creando un laboratorio vivente dove è possibile osservare, manipolare e misurare come funzionano (o malfunzionano) i circuiti cerebrali rappresenta un salto della scienza verso il futuro. Ciò comporta ovviamente anche un’enorme possibilità di progresso farmacologico, infatti attraverso organoidi derivati da cellule di singoli pazienti, i ricercatori possono testare farmaci su tessuti geneticamente identici a quelli del paziente, migliorando la precisione delle terapie per malattie neurologiche come Alzheimer, Parkinson ed epilessia. Tale applicazione così mirata permette una medicina personalizzata più specifica e funzionale a ogni esigenza e oltre a un’accurata predizione metodica di quali terapie possono essere più efficaci per un determinato paziente, si potranno utilizzare gli organoidi per riparare danni cerebrali con trapianti di tessuto nervoso coltivato in laboratorio. Inoltre gli stessi offrono una promettente alternativa alla sperimentazione animale, garantendo una ricerca più etica.

Un computer fatto di veri neuroni

Oltre agli impieghi in campo medico e farmacologico, Neuroplatform sta esplorando una nuova frontiera tecnologica: il biocomputing (o biocomputazione). Questo è un campo emergente che unisce biologia e informatica per creare sistemi capaci di elaborare informazioni usando componenti biologiche anziché circuiti elettronici tradizionali. A differenza dei tradizionali computer che funzionano con chip in silicio e tramite logica binaria, questi sistemi sfruttano cellule viventi o tessuti neurali—come i neuroni umani coltivati in laboratorio—per eseguire calcoli, rispondere a stimoli, elaborare informazioni e persino imparare attraverso la plasticità sintattica. Questa forma di computazione mima il funzionamento del cervello umano, caratterizzato da una rete dinamica e adattiva di neuroni che elaborano in parallelo e in modo distribuito. I vantaggi? I neuroni sono incredibilmente efficienti, si adattano rapidamente e in maniera flessibile, proprio come fa il nostro cervello, e hanno un bassissimo impatto energetico (Neuroplatform necessita di 0,02 kWh/giorno—come un laptop in standby—per mantenere attivi 100 organoidi, i neuroni biologici consumano 10.000 volte meno energia di un transistor in silicio per operazioni equivalenti e richiedono zero bisogno di raffreddamento, lavorano a 37°C, come la temperatura corporea umana. OpenAI—modello GPT-4—invece ha bisogno di 50 GWh per l’addestramento iniziale—quanto il consumo annuo di 10.000 famiglie europee—, 0,002 kWh per ogni risposta generata, con picchi superiori per elaborazioni complesse e richiede server farm raffreddati ad acqua, con impatto ambientale significativo). Grazie alla loro struttura organica, i sistemi di biocomputing permettono una capacità di auto-organizzarsi, adattarsi all’ambiente e rispondere in tempo reale a segnali complessi unica nel loro genere; caratteristiche difficili da ottenere invece con i tradizionali hardware. Neuroplatform in particolare rappresenta una delle prime applicazioni concrete di questo approccio integrando organoidi cerebrali umani come unità di calcolo, consentendo agli scienziati di interagirvi attraverso le interfacce digitali, monitorando e stimolando l’attività neurale per esplorare nuovi modelli computazionali. In futuro questo potrebbe dar vita a una nuova generazione di Intelligenza Artificiale che verrà ‘coltivata’, quindi non solo programmata, rendendola più simile a quella umana. Non nel senso di di ‘coscienza’ o di ‘emozioni’, bensì in termini di meccanismi cognitivi. Questo perché ‘coltivare’ l’Intelligenza Artificiale significa avvicinarla a meccanismi naturali, non più solo meccanici. Oggi l’Intelligenza Artificiale viene sviluppata programmandola: creare algoritmi e reti neurali artificiali all’interno di software che imitano in modo semplificato, alcune funzioni del cervello umano, come l’apprendimento e il riconoscimento di schemi, ma senza replicarne la complessità biologica o la capacità di adattamento spontaneo. Gli attuali modelli di I.A., anche i più sofisticati come le reti neurali profonde, sono astrazioni matematiche ispirate al cervello che rimangono però lontane dal suo reale funzionamento. I neuroni artificiali non si adattano in modo biologico, non sono sensibili a segnali chimici e non si riorganizzano naturalmente. Il biocomputing che utilizza veri neuroni umani invece introduce: •Plasticità sinaptica reale: nel cervello umano, l’apprendimento avviene rafforzando o indebolendo le connessioni tra i neuroni, cioè le sinapsi, in base all’esperienza. Questo processo denominato plasticità sinaptica, è ciò che ci consente di ricordare informazioni, adattarci a situazioni nuove e persino recuperare dopo danni cerebrali. Nei brain organoids usati nel biocomputing questa plasticità non viene simulata, è biologicamente autentica. Le sinapsi tra neuroni si modificano nel tempo, reagendo alla stimolazione esterna proprio come farebbe un cervello in via di sviluppo. In un computer tradizionale, l’apprendimento avviene tramite algoritmi predeterminati; in un organoide invece, ciò avviene spontaneamente secondo leggi biochimiche naturali. Questo rende i sistemi di biocomputing dinamici, adattivi e difficilmente prevedibili (non imparano solo quello che gli si dice, ma anche tramite il modo in cui gli viene detto). •Parallelismo massivo distribuito, non simulato: i neuroni biologici lavorano in parallelo, non uno alla volta. In un cervello umano, milioni di segnali si propagano simultaneamente lungo reti complesse, con ogni neurone che riceve e trasmette segnali da e verso migliaia di altri. Questo è il motivo per cui possiamo parlare, ascoltare, camminare e riflettere contemporaneamente. I computer tradizionali e persino molte I.A. moderne, per quanto potenti, operano ancora secondo una logica sequenziale o simulata, dove il ‘parallelismo’ è creato via software, non nativo all’hardware. Nel biocomputing, invece, il parallelismo è fisico e reale (le reti di neuroni si attivano naturalmente, in modo distribuito, proprio come accade nel cervello). Questo permette una forma di elaborazione molto più vicina a quella umana, ideale per riconoscere schemi, prendere decisioni ambigue o reagire a stimoli complessi. •Possibilità di risposte non deterministiche, cioè non prevedibili al 100% come nei software: coltivare l’Intelligenza Artificiale vuol dire creare sistemi intelligenti che evolvono da soli, senza sapere in anticipo che forma avranno o che tipo di ‘intelligenza’ svilupperanno. Proprio come accade con il cervello umano, che non è costruito, ma cresce e si struttura attraverso l’esperienza e l’ambiente. Un sistema basato su organoidi cerebrali potrebbe sviluppare strategie di apprendimento spontanee, rispondere in modo non prevedibile agli stimoli, integrare l’informazione come fa un cervello umano, cioè in modo contestuale e dinamico. Ciò non significa che svilupperà una coscienza, ma che riuscirà a comportarsi come una mente che si adatta, cambia e impara davvero, non solo secondo un codice. Queste proprietà sono tipiche del pensiero umano, flessibile, incompleto, influenzato dal contesto e in costante riorganizzazione. Se un sistema di I.A. si basa sui neuroni reali o su reti biologiche, le sue modalità di apprendimento e adattamento potrebbero iniziare a somigliare molto più a quelle umane. Ciò è possibile perché l’idea di ‘coltivare’ l’Intelligenza Artificiale parte da un paradigma completamente diverso: non costruire il cervello dentro i limiti imposti dalle regole logiche e dai codici scritti, ma farlo crescere. Il biocomputing, grazie all’uso degli organoidi cerebrali infatti, permette per la prima volta di lasciare che la materia neurale si sviluppi, apprenda e si riorganizzi secondo i principi della biologia naturale, non della programmazione artificiale.

Etica neuronale, la responsabilità dell’intelligenza coltivata

Il tutto non resta esente da implicazioni profonde di carattere etico. Se un giorno questi organoidi dovessero diventare più complessi, potremmo trovarci di fronte a forme rudimentali di coscienza artificiale? A quel punto, avremmo il dovere di porci domande etiche, morali e legali su come trattare queste entità. Già oggi, anche senza ancora aver sviluppato dei modelli di coscienza a partire da un’Intelligenza Artificiale, abbiamo degli esempi che sollecitano tali quesiti. Uno tra questi è l’installazione ‘Dynamics of a Dog on a Chain’ dell’artista giapponese Takayuki Todo, il quale ha voluto esplorare le intersezioni tra Intelligenza Artificiale, empatia umana e responsabilità etica. Questo potente esperimento esposto sotto forma di installazione artistica, è stato presentato nel febbraio 2025 al Toda Hall & Conference di Tokyo. L’opera consiste in due robot quadrupedi, simili a cani, in cui uno dei robot rimane immobile, l’altro invece è programmato per lanciarsi aggressivamente verso i visitatori, fermato solo da una catena che lo trattiene. Tale dinamica evoca una tensione palpabile, spingendo il pubblico a confrontarsi con emozioni di paura, empatia e disagio. Todo ha dichiarato che l’intento dell’opera è quello di suscitare riflessioni sulla psicologia umana, in particolare sulla tendenza a provare compassione per entità che sembrano essere vittime di abuso, anche se si tratta di macchine. Come ha spiegato: “In questo lavoro, ho voluto provocare nella psicologia umana un sentimento di pena per le creature che vengono maltrattate, ‘maltrattando’ un robot”. L’installazione ha generato un acceso dibattito sui social media e tra i critici d’arte, con opinioni divise tra chi la considera una provocazione necessaria e chi la ritiene inquietante. Alcuni spettatori hanno espresso preoccupazione per il potenziale abuso delle tecnologie emergenti, mentre altri hanno riflettuto sulla crescente complessità del rapporto tra esseri umani e macchine.

Con ‘Dynamics of a Dog on a Chain’, Takayuki Todo ci invita a interrogarci non solo su cosa le macchine possono fare, ma su come noi, in quanto società, scegliamo di interagire con esse, sollevando questioni fondamentali sulla natura della coscienza, dell’empatia e del controllo nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Dunque se oggi reagiamo emotivamente a un robot su quattro zampe, cosa accadrà quando ci troveremo davanti a un tessuto neurale vivo, un organoide, che mostra attività cerebrale simile a quella di un neonato o di un paziente in stato vegetativo? Nel suo esperimento provocatorio, l’artista Takayuki Todo ha ottenuto un’autentica reazione emotiva da parte degli spettatori. La paura, la compassione, l’ambiguità morale non erano dirette verso esseri viventi, ma verso macchine. Macchine che si comportano in modo sufficientemente simile a noi da farci dimenticare che sono altro. Proprio per questo Neuroplatform ci pone domande ancora più radicali: fino a che punto possiamo spingerci nello stimolare, manipolare e usare tessuti cerebrali umani a scopo sperimentale o computazionale? A che punto un sistema biologico merita una considerazione morale? Tanto più se questo sistema biologico sviluppa intelligenza e chissà, magari un domani, anche una rudimentale forma di coscienza, nel momento in cui iniziamo a coltivare, stimolare e usare una forma di intelligenza biologica senza regole condivise né chiari confini etici. Ci troviamo di fronte a una forte riflessone: non serve la coscienza per avere un’etica, poiché a volte è sufficiente il dubbio. In entrambi i casi, nell’arte che simula e nella scienza che coltiva, ciò che è in gioco non è solo la tecnologia, ma la nostra definizione di umano, vivente, e degno di tutela. La sfida, ora, è capire se siamo pronti a convivere con intelligenze che non possiamo più ignorare solo perché non parlano.